「子どもに習い事をさせてあげたいけど、何が良いんだろう?」と悩んでいませんか?

そこでママスタまなびでは2022年最新情報をお届けするため、習い事に通う0歳~6歳までの未就学児または小学生のお子さんがいらっしゃる先輩ママ総勢400人以上にアンケートを実施しました。子ども向け人気の習い事ランキングと、習い事を始める前に気になるお悩みへの解決策を紹介しています。子どもの習い事選びに迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

今回ご紹介するアンケートは、ママ向け情報サイト「ママスタ」ユーザー計432人に対して実施したものです。その結果をもとに、人気の高い習い事を、総合・男子・女子の3部門に分けて紹介します。

※本アンケートは複数回答可としています。2つ以上の習い事をしている場合は、それぞれに1票ずつ入っていることをご理解ください。

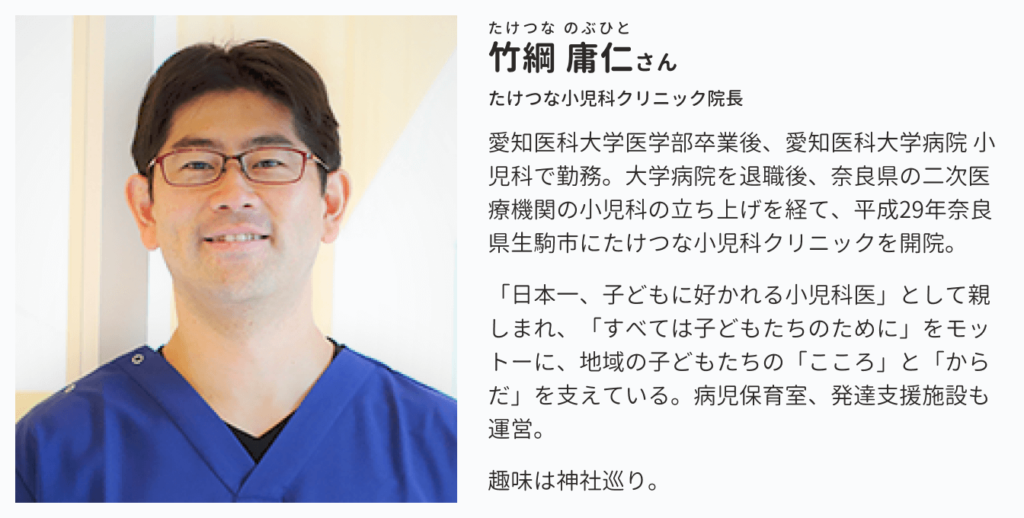

この記事の監修者

- 子どもの習い事ランキング【2022年版】

- 総合人気1位:スイミング

- 男の子に人気1位:スイミング

- 女の子に人気1位:ピアノ

- みんなが通っている習い事を一覧で紹介!

- スポーツ系

- 学習系

- 芸術・文化系

- 【珍しい】スポーツ系

- 【珍しい】学習系

- 【珍しい】芸術・文化系

- お子さんに習い事をさせている先輩ママにQ&A

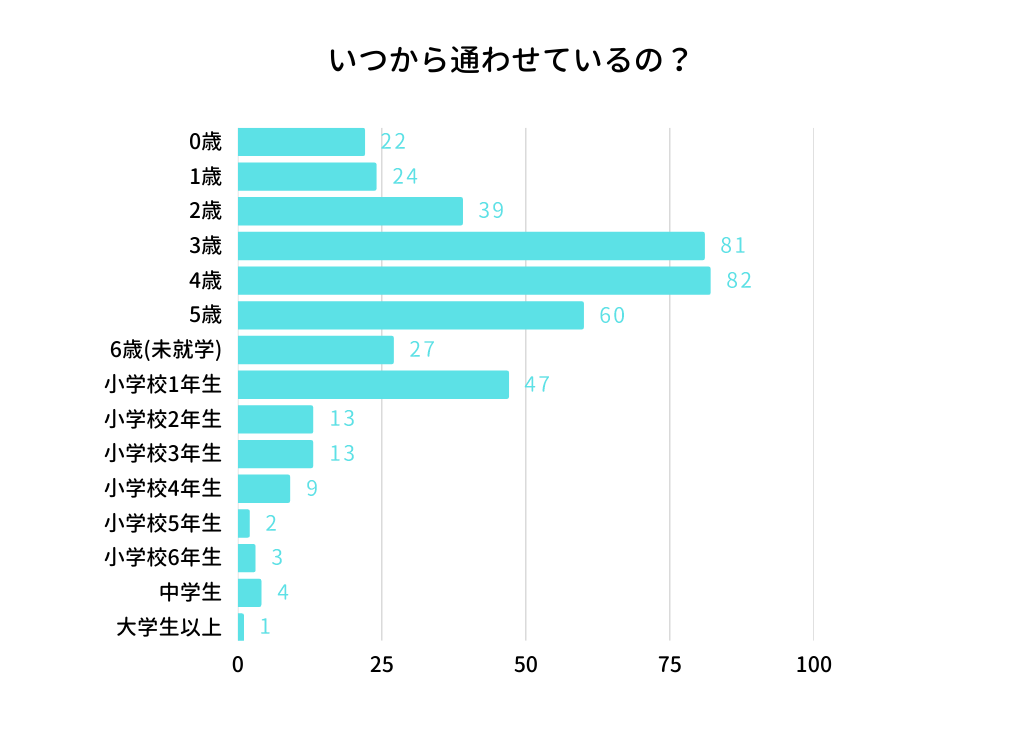

- いつから通わせているの?

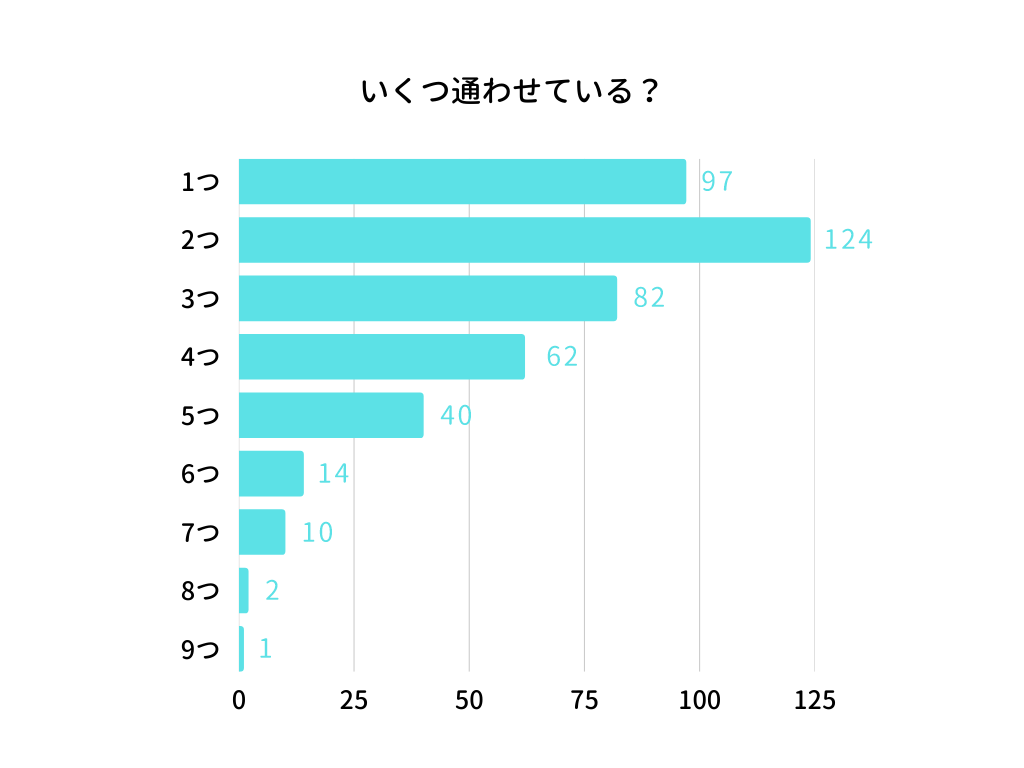

- いくつ通わせている?

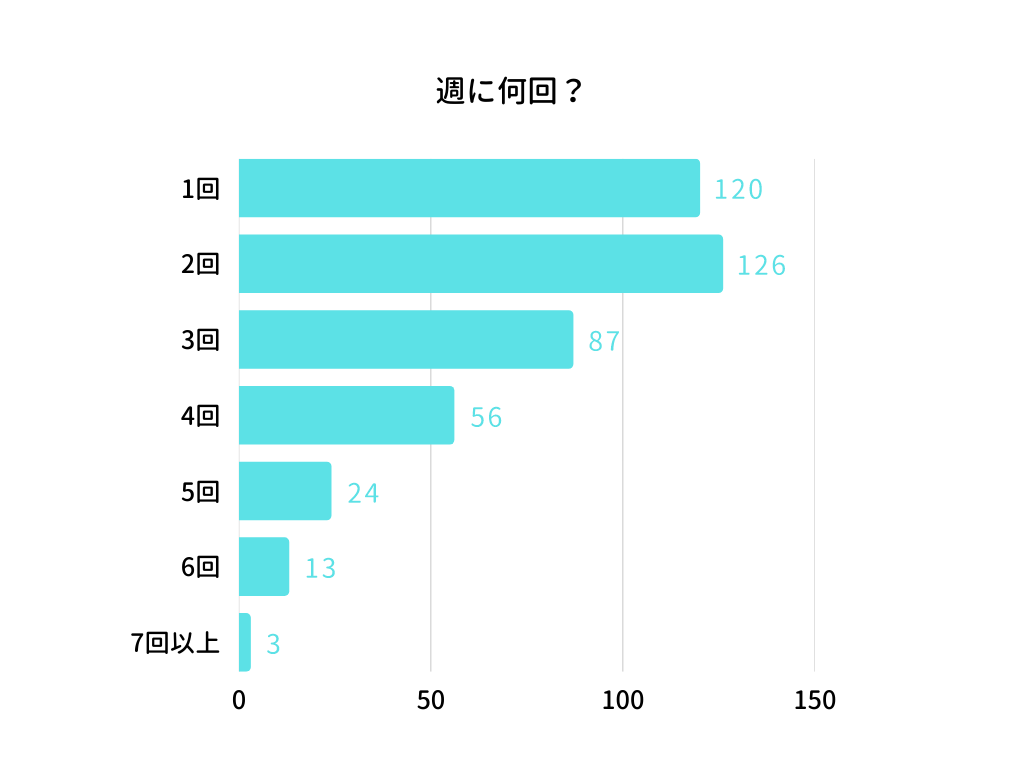

- 週に何回?

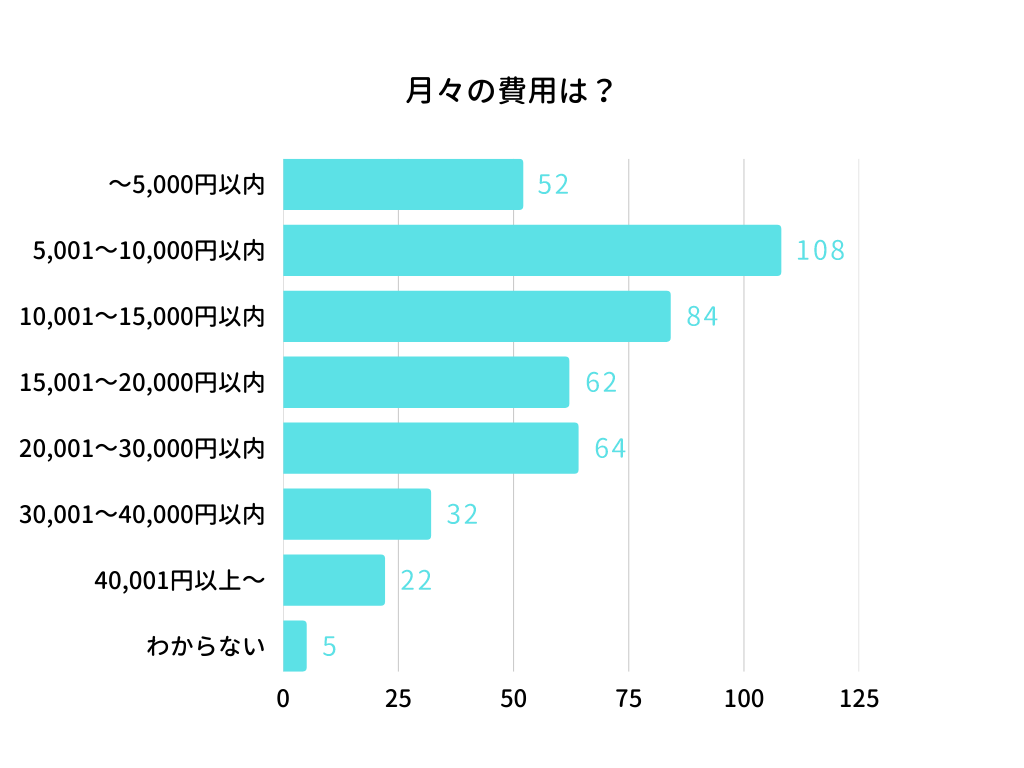

- 月々の費用は?

- 子どもの発達心理の専門家にQ&A

- Q. 習い事って結局通わせたほうが良いの?

- Q. いつから通わせるのがベスト?

- Q. おすすめの通いはじめの年齢に男女差はある?

- Q. 適齢期でも、実際にはじめるタイミングは子どもの性格にもよる?

- Q. 習い事は何歳まで続けさせるべき?

- お子さまの未来の道をママが切り開きましょう

子どもの習い事ランキング【2022年版】

総合人気1位:スイミング

今人気の総合ランキング1位はスイミングでした。その他人気が高い上位10位までの結果が、以下のとおりです。

順位 習い事 票数 1位 スイミング 201 2位 ピアノ 130 3位 学研教室・くもん 116 4位 進学塾 112 5位 英会話 110 6位 体操 89 7位 習字 65 8位 サッカー 48 9位 ダンス 46 10位 そろばん 45

一番人気のスイミングは、男子1位、女子2位という人気ぶりです。小学生が通う習い事の中でもトップクラスでした。その背景には、健康意識の高まりのほか、集中力やメンタルを養う効果への期待もあるようです。そうして養われた強いメンタルが、受験の時期を乗り越える際に発揮されるため、学習系の習い事と相性が良いともいわれています。

それを裏付けるように、スイミングをしている子どもは「学研教室・くもん」や「進学塾」もあわせて通っている傾向が見受けられました。小学生で絞った場合、「学研教室・くもん」は人気ランキング2位でした。

続いて、男女それぞれの習い事ランキングトップ10を見ていきましょう。

男の子に人気1位:スイミング

| 順位 | 習い事 | 票数 |

|---|---|---|

| 1位 | スイミング | 112 |

| 2位 | 進学塾 | 63 |

| 3位 | 学研教室・くもん | 62 |

| 4位 | 英会話 | 54 |

| 5位 | 体操 | 48 |

| 6位 | サッカー | 44 |

| 7位 | ピアノ | 32 |

| 8位 | 習字 | 22 |

| 9位 | 空手 | 20 |

| 10位 | そろばん | 19 |

| 10位 | 野球 | 19 |

人気1位は総合1位同様スイミングです。しかし、身体を動かすスポーツ系よりも学習系のほうが人気の傾向があります。学習指導要領の改訂に伴い、学校での教育内容が変化したことから、学習塾などへ通わせるママが多くなっているのではないでしょうか。特に、英会話の人気に関しては2020年度より実施されている英語必修化の影響が表れはじめていると考えられます。

全体的に学習系が上位にある理由としては、新型コロナウイルス感染拡大による休校などにより発生した授業の遅れが関係している可能性もあります。オンラインによる授業が展開されているものの、休校や短縮授業による不安は尽きません。結果として、学習系の習い事で補填しようと考える保護者が増えていると考えられます。

女の子に人気1位:ピアノ

| 順位 | 習い事 | 票数 |

|---|---|---|

| 1位 | ピアノ | 98 |

| 2位 | スイミング | 89 |

| 3位 | 英会話 | 56 |

| 4位 | 学研教室・くもん | 54 |

| 5位 | 進学塾 | 49 |

| 6位 | 習字 | 43 |

| 7位 | 体操 | 41 |

| 8位 | ダンス | 38 |

| 9位 | そろばん | 26 |

| 10位 | クラシックバレエ | 25 |

女の子に人気の習い事では、ピアノが1位という結果になりました。2位以降は、男子のランキングと大きな違いはなく、学習系の習い事に人気が集中しています。背景にあるのは、男の子と同じく学校の学習への不安や学習指導要領の改訂が関係していると考えられます。

一方で、男の子のランキングには含まれなかったダンスやクラシックバレエといった習い事もランクインしています。中学校の体育のカリキュラムに、新たにダンスが組み込まれたことが要因かもしれません。それ以外にも、ダンスグループのアーティストやK-POPの流行などの影響もあるでしょう。

このように、男女ともに時代の流れや社会情勢、学習指導要領の改訂などが影響し、習い事が多様化していることがわかります。なかでも、学習系に関する習い事は非常に人気が高く、学業に対する意識の高さがわかる結果となりました。

みんなが通っている習い事を一覧で紹介!

今回の習い事ランキングでは、全62種類もの習い事がランクインしました。ここからはそれを「スポーツ系」「学習系」「芸術・文化系」のジャンルごとに紹介します。票数が1票のみだった珍しい習い事も紹介しているのでチェックしてみてくださいね。

スポーツ系

男女ともに習い事の上位を占めていたスポーツ系ですが、今回のアンケート結果では次のようなスポーツに通わせているママがいました。

上記は男女合わせての結果ですが、今回の結果から男女ともに幅広いスポーツ系の習い事をしていることがわかりました。

全体としては、オリンピックなどの国際競技大会の種目に入っていたり、日本人選手の活躍がメディアで報じられたりするようなスポーツの習い事に通っている人数が多い傾向にあります。スイミングや体操は、2021年に行われた東京オリンピックの影響を受けて通わせているママが増えている可能性も考えられるでしょう。

また、スポーツ系の習い事は、学習指導要領の改訂などの影響もあり、順位の変動や通う子どもの数が大きく変化する可能性を秘めています。

学習系

学習系の習い事は、進学塾や英会話を中心に、次のようなものがありました。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う授業時間の短縮や休校により、失われた学習機会を取り戻す目的で学習系の習い事に通わせているケースがあります。また、学習指導要領の改訂で新たに組み込まれた授業に対応するために、プログラミング教室や英会話に通わせるママも少なくないようです。

注目すべきは、学研教室・くもんといった、子どもが自主的に取り組む勉強方法の教室が上位にあることです。どちらも未就学の時点で通うことができることから、小学校入学前から基礎学力をつけさせたいというママに支持されていると思われます。学校に入学してから勉強で苦労しないように、早くから学習系の習い事に通わせるママの気持ちがわかります。

芸術・文化系

ランキングでは、少数派であった芸術・文化系の習い事ですが、それでもアンケート全体を見渡すと以下のようなさまざまな習い事に通わせているという回答がありました。

スポーツ系・学習系の習い事と比べると数は少なく、実際に通っている子どもの人数も決して多くはありません。しかし、音楽や美術に関わる習い事は、昔から根強い人気を誇っていることがわかります。ピアノはその代表的な習い事でしょう。

芸術・文化系の習い事に関しては、両親が芸術関係の仕事をしている、あるいは趣味として楽しんでいるというケースが考えられます。また過去に、両親のどちらかがその習い事をしていたという可能性もあるでしょう。

いずれにしても現代においては、一部を除いてかなり少数派な習い事となってしまっている傾向です。

【珍しい】スポーツ系

昨今の習い事は多様化しており、比較的なマイナーな習い事に通っている子も少なくありません。今回のアンケートでも、通わせている人数自体が少なく、珍しいものが多くありました。ここでは、1票のみ入ったものを「珍しい」習い事として紹介します。まずは、スポーツ系の珍しい習い事です。

カンフーやテコンドー、なぎなたなどの格闘技・武道系がある一方、eスポーツのような時代を反映した習い事までさまざまな習い事が見受けられます。

スポーツ系の習い事は、国際大会での日本人選手の活躍などが大々的に報道されたことをきっかけに、習い事としてはじめるケースも少なくないようです。日本人選手が活躍するようになり注目度が高まると、習わせようと考えるママと習いたい子どもが増えるようです。

そうした意味では、乗馬やeスポーツ、スキーなどを習わせようか検討する方も時代に合わせて増減する可能性があります。今は珍しいと言われる習い事でも、時代や流行とともにメジャーな習い事になるかもしれません。

【珍しい】学習系

学習系の習い事にも、珍しい習い事がいくつかありました。

野外体験教室は、キャンプをはじめとする野外活動の基礎知識や実技を学ぶ習い事のひとつです。ボーイスカウトやガールスカウトと言った方がしっくりくる方も多いかもしれません。また、大人がスキルアップのために通うイメージがある、話し方教室に通っている子どももいました。

両者に共通するのは、日々の生活で必要になるスキルというよりも、将来的に子どもが自立した生活を送るために必要なスキルを学ぶために通わせている可能性がある点です。自立した生活やコミュニケーションは大人でも苦労する人が少なくない分野です。幼いころから習い事という形で身につけさせることで、将来の不安を少しでも軽減しようと考えて、通わせているのかもしれません。

【珍しい】芸術・文化系

芸術・文化系の習い事は、他のジャンルの習い事とは少し違った傾向があります。今回のアンケートで数が少なく、珍しい習い事に入ったものも例外ではありません。

スポーツ系や学習系の習い事が、世相や学習指導要領改訂の影響を受けている可能性が高いのに対し、芸術・文化系の習い事には、あまりその傾向が見られない特徴があります。テレビなどでよく報道されていた将棋も、習い事として通わせているママは少なく、あまり大きな影響を受けていないと考えられます。

代わりに、日本の伝統芸能やあまりメジャーではない楽器を習わせる傾向がみられました。アンケート全体を見渡しても、芸術・文化系の習い事の絶対数が少ないことも関係していると考えられます。いずれにしても、学習系の珍しい習い事同様、学校教育ではなかなか教えてもらえない内容が多く見られました。

お子さんに習い事をさせている先輩ママにQ&A

お子さんに習い事をさせるか検討する際に気になることについてもアンケートを取りました。

今回のアンケートでは、以下4つの質問を用意しました。それぞれ回答していただいた結果を集計したものを、解説つきで紹介します。

いつから通わせているの?

「習い事は早くはじめたほうが身につく」といわれますが、ボリュームゾーンは3歳以上5歳未満の未就学の時点となりました。

習い事をいつからはじめるか悩んでいる方は、小学校入学前からはじめると良いかもしれません。ただし、子どもが小さいと練習の間に付き添いが必要になる場合もあります。

そのほかには、小学校3年生までは習い事をはじめる子どもが一定数いるものの、小学校4年生以上となると一気に少なくなる傾向です。家庭の事情などもありますが、先輩ママさんの意見を参考に、習い事について子どもと相談するのも良いでしょう。

いくつ通わせている?

習い事を通わせている数は、最も多い回答が2つという結果になりました。

実際のアンケートを見ても、学習系とスポーツ系の文武両道をさせているママさんや、学習系同士・スポーツ系同士の習い事で複数習わせているケースも見受けられます。

4つ以上になると人数は少なくなり、最高で9つもの習い事を同時に習わせている先輩ママさんもいました。子どもに将来どうなってほしいのかによっても、習い事の数は変わります。しかし、複数の習い事に通わせるのであれば、どれもおざなりにならないように配慮する必要があるでしょう。

週に何回?

ひとつの習い事につき1週間で何回通っているのかについて、ボリュームゾーンは1回~3回という結果になりました。

たとえば、月・水・金などになっているケースもあるでしょう。4回以上になるとその数は少なくなりますが、それでも数名の子どもは週4回以上習い事に通っていることがわかります。

同じ系列の習い事であっても、教室によって通う曜日や回数が異なることも珍しくありません。習い事全般にいえることですが、受験や大会、コンクールなどの出場に力を入れている習い事は、通う回数が多い傾向にあります。教室によって何を目指しているのかも変わるため、通わせる前に教室の掲げるゴールが子どもに合っているかを検討しても良いでしょう。

月々の費用は?

先輩ママさんの約8割は、習い事の予算を3万円以内にしているとわかりました。

3万円以上になると、人数はかなり少ない傾向。逆に5,000円以内の人数も多いとはいえない状況です。これから習い事に通わせようと考えている方は、ある程度の費用がかかることを想定しておくと良いでしょう。

習い事の数や通う頻度によって、費用は大きく変わります。しかし、一応の目安として30,000円以内に収める人が多いと考えておくと良いかもしれません。

子どもの発達心理の専門家にQ&A

習い事に対する意見はさまざまで、専門家の間でも議論が交わされています。子どもの発達のためにといろいろな習い事を家族で検討するのも大事ですが、専門家の意見にも耳を傾けると良いかもしれません。

今回は、奈良県生駒市にある小児科医院「たけつな小児科クリニック」で院長をされている竹綱庸仁先生に、5つの質問をさせていただきました。

Q. 習い事って結局通わせたほうが良いの?

まず、習い事と一言に言っても、将来を見据えて本格的に習い事をする場合と、子どもの適性を見極めるために習い事をはじめる場合があります。そのため、一概にさせたほうが良い、させなくて良いと言い切ることは困難です。当然、習い事をするにもメリット・デメリットがあるため、それらを総合的に見て判断する必要があります。

● 習い事をするメリット

子ども向け

・家族以外のコミュニティに入るため、子どもにとって家族以外とのコミュニケーションの学びの場となり、協調性が身につく

・運動の得意・不得意や、音楽的才能など、子どもの適性を判断できる

・集団での習い事などでは、ほかの子どもと発達の比較ができるため、自分の子どもの立ち位置を判断できる

・運動系の習い事などでは、運動をすることで子どものストレス発散となったり、夜にしっかり睡眠が取れたりと、生活のリズムが作りやすい

家族向け

・両親もほかの家族とのコミュニケーションが図れることで、子どもに関する情報を収集することができる

・子どもと両親が共通の話題を持つことができ、習い事を通してコミュニケーションが増える

・運動系の習い事などでは、子どもの身体的不調などを気づきやすくなる

● 習い事をするデメリット

子ども向け

・両親からの押しつけで、自分がやりたくない習い事を強制的にやらされてしまう

・習い事に時間がとられ、友達と遊んだりする時間が無くなってしまう場合がある

・習い事の種類によっては、ほかの子どもと競争をしなくてはならず、心身ともに負担がかかる

家族向け

・習い事の費用の問題

・小さいうちは送り迎えなどの時間的制限がかかる

・集団で行う習い事などでは、ほかの子どもとの競争原理が働くこともあり、子どもより家族のほうが習い事に執着してしまう

私も子どもがおり、2歳からスイミングとバレエを習わせました。しかし、運動系はあまり興味がなかったようで、13歳になる今では、合唱、バレエ、ピアノの習い事を自分自身の意思で継続しています。

私の子どもも小学生時代にトラブルなどで、学校の友達がいなくなった時がありました。しかし、習い事という違うコミュニティに所属していたことで、友達は学校だけにいるのではないと自覚し、不登校にならずに学校に行けたことを考えると、個人的には習い事をさせてよかったと考えています。

Q. いつから通わせるのがベスト?

習い事をはじめる年齢は、子どもに何を期待するかで大きく変わってきます。

たとえば、家族がスポーツの競技者で、子どもも同じように競技者として育てたいと思えば、ある程度運動機能が備わってくる2歳ころから習い事を開始しても差し支えないのではないかと思います。一方、子どもの適性を見極めるため、とりあえず習い事をさせるという場合には、子ども自身がある程度理解しながら習い事をするほうが効果的です。そのため、幼稚園が始まる3歳を目途に開始しても遅くないと思います。

したがって、習い事を始める年齢については、何の習い事を、どんな目的をもって始めるかを考えたうえで、判断することが大切です。

Q. おすすめの通いはじめの年齢に男女差はある?

習い事を開始する年齢についての男女差も、一概に言うことは困難です。ただ、低年齢で始める習い事については、おおよそ男女差を考えなくても問題ないと思います。たとえば、音楽系の習い事をさせる際には男女差はなく、むしろ技術的なことを考えると、低年齢で習い事を開始したほうが良いと思います。

しかし、小学校高学年以降の習い事に関しては、体格や考え方、習い事の種類によって差が生じてくるため、習い事の開始年齢に男女差は出てくると思います。

Q. 適齢期でも、実際にはじめるタイミングは子どもの性格にもよる?

習い事を開始するタイミングは、子どもの性格も影響します。

性格とは、飽きやすいのかどうか、努力することが苦痛なのかどうか、競争心の有無など、生まれ持った先天的なものと、育ってきた家庭環境といった後天的なものが加味されて形成されます。したがって、習い事の種類によっては性格のみならず、適応があるかないか、子ども自身が習い事を好きか嫌いかという要因もあるため、一概に適齢期になれば開始すれば良いというものではありません。

また、子ども自身の問題以外に、きょうだいがいるかいないかなどの家庭環境、家庭の経済状況も習い事を開始するタイミングの付加的要素として存在します。このため、一概に適齢期で習い事を開始すると良いとは言い切れません。子ども本人と家族が同じ方向を向いたときが、習い事を開始するタイミングといえると思います。

Q. 習い事は何歳まで続けさせるべき?

習い事を辞めるタイミングとしては、子どもが楽しく習い事に行けているか、続ける気があるかないかなどが辞めるタイミングを判断する時期だと思います。低年齢ではある程度、いろいろな習い事を経験させ、子どもの適応を見極める必要があるため、半年から1年間ほど様子をみても差し支えないと思います。子どもが自主的に習い事に行きたいか行きたくないかを判断の目安にしても良いでしょう。

また、「好きこそものの上手なれ」というように、好きで習い事を継続し、延長線上に手に職となったという人も多数います。習い事の辞めるタイミングは人それぞれ異なるため、一概に何歳まで続けるべきかと決めることは困難でしょう。

お子さまの未来の道をママが切り開きましょう

習い事に通わせる際には、ママの準備や情報収集、子どもの様子観察などが重要です。子どもの将来のためにも、慎重に習い事を探しましょう。また、竹綱先生の話にもあったとおり、習い事が子どもに合っているかどうかはすぐには判断できません。

効果が出ないからとすぐにあきらめてしまうのではなく、どんな習い事が適しているのか、時間をかけて一緒に探してあげることが子どもたちの将来を切り開いていくことにつながるでしょう。

調査概要

調査方法:ママ向け情報サイト「ママスタ」内でアンケート回答

調査時期:2022年4月27日~5月2日

有効回答数:ママスタユーザーで0歳~大学生以上のお子さんがいるママ 432名

※本記事に掲載している情報は記事執筆時点のものです。料金・キャンペーンなどの最新情報は各教室にお問い合わせください。